会社経営

「事業承継・M&A補助金」で 中小企業のM&Aを実現!

2025.07.04

1 事業承継・M&A補助金とは?

中小企業が抱える後継者不足や成長戦略の課題……。事業承継やM&Aは、これらの課題を解決し、経営資源を円滑に移転するための有効な手段となり得ます。ただ、M&Aプロセスには専門的な知識が必要であり、多額の費用が発生することが少なくありません。

そこで利用を検討したいのが、経済産業省の「事業承継・M&A補助金」です。これは、

中小企業・小規模事業者等が、事業承継やM&Aに際して行う設備投資等や、事業承継等に伴う経営資源の引き継ぎ、引き継ぎ後の経営統合に係る経費の一部を補助する補助金

で、事業の移行と活性化の多様な側面に対応するため、4つの枠組みで構成されています。

- 1.事業承継促進枠: 親族内承継や従業員承継を促進することに焦点を当てています。

- 2.専門家活用枠: M&Aプロセスにおける外部専門家の活用を支援します。

- 3.廃業・再チャレンジ枠:事業の閉鎖を支援し、起業家の再挑戦を促します。

- 4.PMI推進枠: M&A後の経営統合(Post-Merger Integration)活動を支援し、M&Aの成功を確実にします。

2025年6月15日時点では、第11次公募まで実施されています。この記事では、第11次公募で実施された「専門家活用枠」に焦点を当て、その概要や申請手続きの内容を簡単に紹介します。詳細については、下記の公式ページをご確認ください。

■事業承継・M&A補助金■

https://jsh.go.jp

2 メーンとなる「専門家活用枠」とは?

2025年度の11次公募(令和6年度補正予算)においては、「事業承継促進枠」や「PMI推進枠」の申請ができず、「専門家活用枠」に特化した補助金の公募が実施されています。

専門家活用枠は、M&Aプロセスにおいて専門家の支援を受ける際に発生する費用を対象とし、さらに2つの支援類型に細分化されています。

- 買い手支援類型(Ⅰ型):株式・経営資源を「譲り受ける」予定の中小企業者が対象

- 売り手支援類型(Ⅱ型):株式・経営資源を「譲り渡す」予定の中小企業者が対象

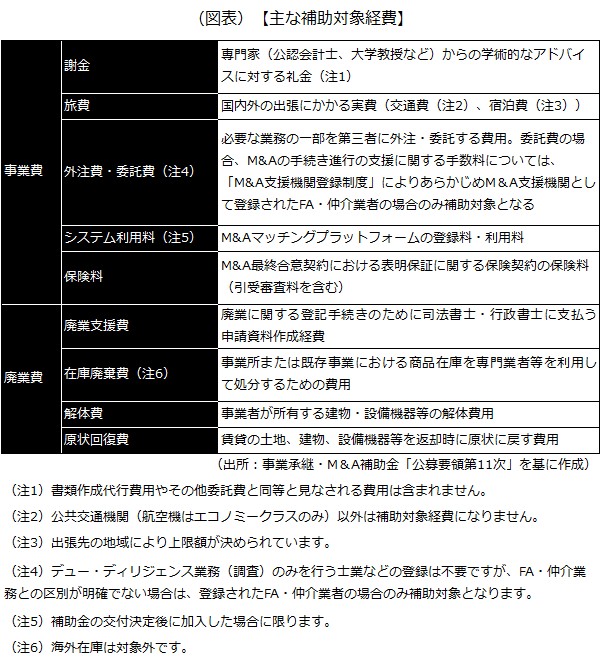

1)補助対象経費

補助の対象となる経費は、M&Aプロセスの遂行に必要不可欠であり、かつ以下の3つの要件を全て満たすものに限られます。

- 1.補助対象となる事業の遂行に必要であることが明確に特定できる費用

- 2.補助事業期間内(交付決定日以降)に契約・発注が行われ、支払いが完了した費用

- 3.補助事業期間終了後の実績報告において、その金額と支払いが証拠書類によって確認できる費用

専門家活用枠で補助対象となる主な経費カテゴリーは次の通りです。第11次公募では、事業費と廃業費に分けて、次のような費用が補助対象として例示されています。

2)補助上限額、補助率等

専門家活用枠の補助下限額は50万円です。補助額が50万円未満となる申請は受け付けられません。補助上限額は次の通りです。

- 通常の補助上限額:600万円

- デューディリジェンス費用追加額: 上記に加え、最大200万円が追加

- 廃業費用追加額: 上記に加えて、最大150万円が追加

補助率は、次の通り適用されます。

- 買い手支援類型(Ⅰ型): 対象経費の2/3以内

- 売り手支援類型(Ⅱ型): 対象経費の1/2または2/3位内

売り手支援類型(Ⅱ型)の場合、次のいずれかの条件を満たすと補助率が2/3以内になります。

- 1.物価高騰などの影響により営業利益率が低下している場合(2期前と比較、または前年度同時期の連続する3カ月間と比較)

- 2.直近の会計年度の営業利益または経常利益が赤字(損失)である場合

なお、補助事業期間内に事業承継が実現しなかった場合(クロージングが行われなかった場合)、補助上限額は300万円に減額されます。また、関連する事業承継が補助期間内に実現しない場合、廃業費用は補助対象外となります。買い手支援類型の場合、M&Aが実現しなかった場合は、原則としてデューディリジェンス費用のみが補助対象として認められます。

3 申請手続き

1)GビズIDの取得

本補助金の申請はjGrantsを通じた電子申請となるため、GビズID(1つのIDで複数の行政サービスにアクセスできるサービス)のプライムアカウントが必要です。アカウント発行までの期間は、おおむね3週間です。

取得には、印鑑証明書原本(発行から3カ月以内)、法人代表者の実印または個人事業主の登録印を押印した申請書、法人代表者または個人事業主のメールアドレスおよびSMS受信可能な電話番号が必要です。必要書類をgBizID運用センターへ郵送またはオンライン(マイナンバーカード読み取り可能なスマートフォンおよびGビズIDアプリが必要)で申請します。

■GビズID(gBizID)■

https://gbiz-id.go.jp/top/

2)M&A支援機関(FA・仲介業者)の選定

本補助金で、M&Aに関する業務の一部を第三者に委託する場合、M&Aの手続き進行の支援に関する手数料については、「M&A支援機関登録制度」によりあらかじめM&A支援機関として登録されたFA・仲介業者の場合のみが補助対象となります。そのため、申請前に自社の状況やM&Aの目的に沿って、信頼できるM&A支援機関を選定することが重要です。

■M&A支援機関登録制度「登録支援機関データベース」■

https://ma-shienkikan.go.jp/search

3)公募申請・採択

jGrantsを通じて指定された書類をダウンロードし、必要事項を記入して提出します。主な提出書類には、

- 直近3期分の決算書

- 株主名簿

- 株主代表に係る確認書

- 営業利益率低下に関する計算書(売り手支援類型(Ⅱ型)で補助率2/3以内での申請を希望する場合)

- 審査において加点される事由を証明する賃金引き上げ計画の誓約書

- 賃金引き上げ計画の表明書

などがあります。その他、法人であれば履歴事項全部証明書、個人であれば住民票(3カ月以内に発行されたもの)などが必要になることがあります。

申請後、申請された内容に対して審査委員会および事務局による採択が実施されます。申請から採択までの期間は1~2カ月程度です。採択・不採択の結果は、jGrantsから通知されます。

4)交付申請・交付決定

補助事業を行うに当たり、使途ごとの必要経費を具体的に算出し、各経費の見積もりを取得します。その後、jGrants上の交付申請用フォームに必要事項を記載し、取得した見積もり書などとともにオンラインで申請します。

申請後、提出された書類が審査され、交付が決定されます。この交付決定日が補助事業の開始日となります。

5)M&Aに係る各事業の実施・報告

交付決定を受けたら、M&Aの専門家との契約やM&Aの実行、費用の支払いを行います。交付決定前に契約・発注・支払いを行った費用は補助金の対象とならないため、注意が必要です。また、補助対象となる経費を使うときは、必要な証憑(しょうひょう)を保管する必要があります(例:領収書)。

M&Aプロセス完了後、補助事業者がjGrantsを通じて、実際にかかった費用等の事業実績内容を事務局へ報告します。

6)補助金交付

事業実績報告の確定検査が行われると、補助金決定額が確定し、交付請求に基づいて補助金が交付されます。

4 不正行為に関する注意

補助金の申請に当たって

- 虚偽の申請による不正受給

- 補助金の目的外利用

- 補助金受給額を不当につり上げ、関係者へ報酬を配賦する

といった不正な行為が判明した場合は、交付規程に基づき交付決定取り消しとなるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還が求められます。

また、交付決定の取り消しを受けた者は、不正内容の公表等を受けることや「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づく、5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金または両方に処せられる可能性があります。

以上(2025年7月作成)