ニュース

中小に海外オファーも…進化するリサイクル技術、循環経済

を加速

2025.09.22

廃棄されることが一般的な製品にもリサイクルが広がっている。再生が困難な製品をリサイクルする技術も登場している。資源を有効活用して廃棄をなくすサーキュラーエコノミー(循環経済)を目指す機運の高まりが背景にあり、新しいリサイクル技術を持つ中小企業が海外から進出を求められるようになった。(編集委員・松木喬)

ワークスタジオ(東京都新宿区、原和広代表)は6月25日、アラブ首長国連邦(UAE)の経済観光省と覚書を結んだ。同社と同省は、不用になった繊維製品を原料とするボード「PANECO(パネコ)」を活用した循環経済プロジェクトの実施を目指す。衣服の大量廃棄を防ぐために同社が開発した技術が、海外から評価された。

同社は商品の陳列に使う什器(じゅうき)メーカー。2019年、顧客からデニムの端材を混ぜた紙で展示会のブース制作を依頼されたことがきっかけだった。廃棄された繊維を固めてボードにする方法を考え、パネコを開発した。繊維だったと思えないほど硬く、木質ボードの代替として使える。

環境省によると22年に国内に供給された衣類は79万トン。一方、家庭や企業で使用済みとなった衣服や制服は73万トンで、そのうちリユース(再利用)は18%、リサイクルは17%にとどまり、残りが焼却処分された。

また先進国で不用となった古着は途上国へ大量に送られている。原代表はガーナに渡航し、売れ残った古着が野積みになっている現場を視察した。「繊維は資源循環の仕組みがない。繊維ボードならファッションロス(衣料廃棄)を解決できる」(同)と確信する。その言葉が、中東からのオファーで証明された。

ネクスレジン(東京都中央区、石橋三枝社長)は、卵の殻とプラスチックの混合素材を開発した。カップやハンガーなど、さまざまな形状に加工できる。

卵の殻はグラウンドに白線を引くライン材として使われているが、年20万トンの卵の殻が産業廃棄物となっている。製品の材料にできれば資源の有効活用となり、石油由来プラスチックの使用を減らせる。

同社は卵の殻を粉々にし、樹脂と混ざりやすい粒子にする粉砕方法を開発した。量産準備を進めており、工場を取得して26年に稼働させる方針だ。

オリックスとAGCは3月、改修工事で廃棄した窓ガラスを原料とし、再び窓ガラスを製造する水平リサイクル事業を始めると発表した。窓ガラスは年50万トン以上が廃棄され、主に埋め立て処分されている。再利用されるガラスもあるが、元の製品よりも品質が低下していた。

国内初となる窓ガラスの水平リサイクルは各社が連携して実現した。廃棄物処理事業のオリックス環境(東京都港区)が窓ガラスを回収してサッシを分離し、リサイクル事業のTREガラス(同江東区)がガラス端材を精製し、AGCが建築用板ガラスを製造する。

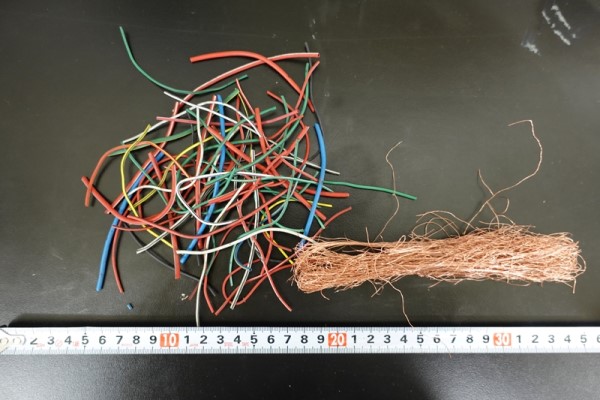

電気信号を伝えるワイヤハーネスもリサイクルが難しい製品の一つ。内部の銅線は資源として再利用されているが、表面の塩化ビニール製被覆材はリサイクルに課題がある。銅線を取り出すために被覆材を切り開くと、被覆材に銅の粉末が混ざるためだ。

この課題を解決しようと東北大学大学院工学研究科の熊谷将吾准教授は、切り開かずに銅線と被覆材を分離する技術を開発した。ワイヤハーネスごと有機溶媒に漬け、被覆材を膨らませる方法だ。

東北大熊谷准教授の技術で塩ビ被覆材と銅線に分離したワイヤハーネス

膨らんだワイヤハーネスを容器に入れ、硬質ボールを衝突させると被覆材から銅線がすべり出る。被覆材は銅の粉末が混ざることなく回収できる。実用化できれば銅線は銅製品に、被覆材は塩ビ製品への再利用が可能になる。

リサイクルを支える技術も進化している。キヤノンは6月、粉々のプラスチック片にレーザー光を照射して種類を判別できる卓上型装置の受注を始めた。100個のプラ片も100秒で結果を得られる。

リサイクル工場は製品を粉砕し、金属とプラに分けている。粉々となったプラ片も種類別に分別すると、製品の材料に再利用できる。だが、プラにはポリスチレンやポリプロピレンなど多くの種類があり、見ただけでは種類の判別が難しい。種類を特定できなかったプラ片は再利用されず、燃料として焼却されている。

キヤノンの卓上型装置は12種の識別が可能で、判別が難しかった黒色のプラ片の種類も分かる。リサイクル工場は卓上型装置を活用すると、リサイクルできるプラ片を増やせる。

ここ数年、循環経済に向けた政策が相次いで打ち出されている。資源の循環利用が評価されやすくもなっている。焼却や埋め立て処分が一般的な製品は多く、新しいリサイクルに挑戦して商機を獲得できる可能性が広がっている。

日刊工業新聞 2025年8月15日

出典:ニュースイッチ Newswitch by 日刊工業新聞社