ニュース

「インド」と「軽」のスズキを築いた名経営者、鈴木修さん

の素顔

2025.10.24

幅広い視野の獲得に役立つ書籍をビジネスパーソン向けに厳選し、10分で読めるダイジェストにして配信する「SERENDIP(セレンディップ)」。この連載では、SERENDIP編集部が、とくにニュースイッチ読者にお勧めする書籍をご紹介しています。

「中小企業のおやじ」兼「名経営者」

スズキと言えば、「インド」と「軽自動車」が思い浮かぶ。先般、スズキが発表した初の量産型EV「eビターラ」は、生産をコスト競争力の高いインドで担い、日本を含む世界100以上の国・地域に輸出する。販売面から見ても、スズキは国内とインドの比重が高い。米国に比重を置いてきた他の自動車メーカーが関税対応に苦慮するなか、現在のところその影響は限定的だ。

トヨタや日産、ホンダなどに比べて決して規模は大きくない。にもかかわらず、独特の立ち位置と存在感を示すスズキを、現在の姿に育てあげたのが、昨年12月に94歳で逝去した鈴木修さんだ。1978年の社長就任から、2021年に会長を退くまで40年以上にわたって同社を牽引した。

鈴木修さんは、自らを「中小企業のおやじ」と称し、実際、地方の販売店や業販店のトップらと談笑するような気さくな人柄が知られた。かと思えば、日産CEOだったカルロス・ゴーン氏や、世界企業米GM、独VWのトップと対等に渡り合い、企業間提携やその解消も経験した。

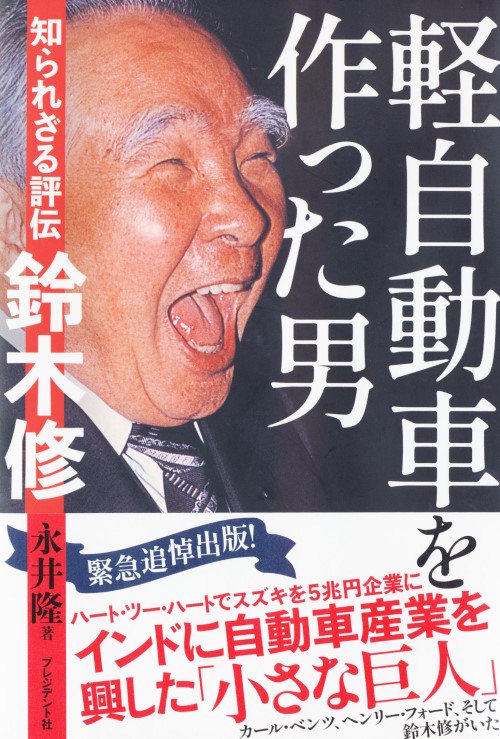

『軽自動車を作った男』(プレジデント社)は、そんな鈴木修さんの評伝。急拡大期にあったトヨタの奥田碩社長(当時)との緊迫したやりとりを含め、多くのエピソードを通じて、身近で気さくなおやじさんでありながら、反面、底知れない胆力を備える名経営者ぶりを伝えている。著者の永井隆さんは、ビールや自動車などの企業活動、組織、人事などをテーマに執筆活動を行うジャーナリストだ。

「アルト」のヒットで軽自動車市場を立て直す

鈴木修さんは、1930年に現在の岐阜県下呂市で生まれた。戦中、海軍飛行予科練習生として、多くの仲間を失った経験を持つ。戦争体験は、胆力と広い視野を持つきっかけになったものと想像できる。姫路の特攻隊基地で終戦を迎え、世田谷小学校の教師となった。さらに銀行勤務を経て、スズキ第二代社長の鈴木俊三さんに見出され鈴木家の婿養子となり、1958年にスズキに入社した。

自動車に関してはほぼ素人だった鈴木修さんは、入社3年目、30歳にして愛知県豊川市に新工場を建設するプロジェクトを、責任者として成功させる。一方で急進的な改革を断行するゆえに敵をつくり、一時は「社長には、なれんかもしれない」と周囲にこぼしていた時期もあったという。創業家の婿養子とはいえ、苦労を重ねながら、実力で認められてきたのだ。

社長就任は1978年。48歳の時であり、自動車業界では最年少の経営トップだった。翌79年、軽自動車が60万円ほどだった時代に、「アルト」を破格の47万円で発売し、ヒットさせる。税制や仕様の面で乗用車よりもメリットのあった「商用車」のカテゴリーで発売するという、奇手をとった。

「アルト」は、目標月5,000台だったところ、2カ月目には月1万台を販売。3年間で累計50万台も売れるヒットとなった。このヒットもあって、消滅が危惧されるほど低迷していた軽自動車市場は国内100万台を回復。現在に至るまで、軽は日本の「国民の足」となっている。鈴木修さんが「軽自動車を作った男」とされる所以だ。

インドについていえば、社長就任4年目の82年、「自動車メーカーのない国に出れば、間違いなく一番になれる」という発想のもと、自動車メーカーを誘致していたインドと組んだ。これが、現在同国のシェア約40%を誇る、マルチ・スズキの第一歩となった。柔軟な発想力、それを実現する突破力が並外れているということなのだろう。

「ケチケチ作戦」でも尊敬される企業

スズキと言えば、業界では「ケチ」で知られる。安価な「軽」を主力としながら利益を確保するために、無駄なコストを抑えることを徹底するからだ。その手のエピソードが、この本にもたくさん紹介されている。

例えば、役員の出張の際、新幹線は、常務も副社長も通常の指定席。グリーン車に乗るのは鈴木修さんだけだったという。また、大手部品メーカーの工場に視察にいった際、敷地内の噴水を見て、「スズキ向けの部品を作っている間、あの噴水を止めてください。電気代が浮きますから、その分、部品の値段を負けていただけませんかね」と持ちかけた。リーマン・ショック直後には、名刺をカラーから白黒に変更。電気代を節約するため、本社内の2本組の蛍光灯を1本外して使っていたという徹底ぶりだ。

こうしたケチケチエピソードには、思わず笑ってしまうのだが、関係者はそれ以上に敬意を抱いてきたはずだ。ケチだと思われても、笑われても、お構いなしにコスト削減を追求してきた姿勢が、現在のスズキの強みをつくっているからだ。

これから先、スズキが競合していくのは高級車メーカーではなく、世界で台頭しつつある中国の格安EVメーカーのはずだ。その戦いの際にも、ケチケチ作戦が効く場面は必ずあるはずだ。

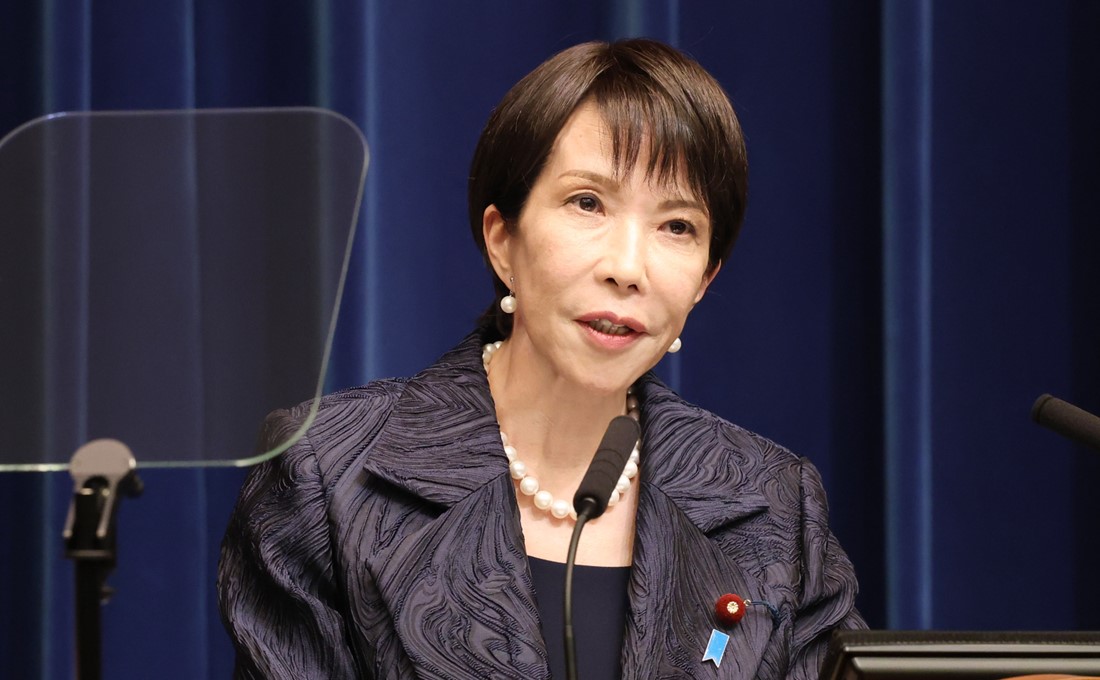

時に、名経営者が逝った。その思いと志を受け継いで、スズキがますます発展していくことを願ってやまない。(文=情報工場「SERENDIP」編集部 前田真織)

SERENDIPサービスについて:https://www.serendip.site/

『軽自動車を作った男』

-知られざる評伝 鈴木修

永井 隆 著

プレジデント社

352p 2,200円(税込)

情報工場 「読学」のススメ#143

吉川清史 Yoshikawa Kiyoshi 情報工場 チーフエディター

北米市場への依存度が低く、トランプ関税の影響を最小限に抑えたスズキは、今後、日本の自動車産業の基盤を支える企業としての重要度が増していくのではないだろうか。軽自動車は、国土や道路が狭い日本、とくに地方での日常的な足としてのニーズに合致しており、過疎化が進む中で今後ますます必要とされるのは間違いない。スズキが開拓したインド市場も同様だ。人口密度が高く、急成長に都市計画が追いついていないこともあり、狭い道路が多いからだ。鈴木修氏亡き後も、独自路線を貫いていってほしい。

出典:ニュースイッチ Newswitch by 日刊工業新聞社