ニュース

再生エネ前進も男女格差停滞、SDGs採択後の10年を振

り返る

2025.10.24

再生エネ前進も男女格差停滞

国連で持続可能な開発目標(SDGs)が採択されてから10年を迎える。SDGsは日本社会に受け入れられ、企業の発行物に17ゴールのアイコンがあふれ、スーツへのバッジ装着が当たり前の光景となった。あらゆる課題に目を向けるきっかけとなり、経営において環境や人権への意識が高まった。一方で残された課題も多い。3回シリーズでSDGs採択後の10年を振り返る。

SDGsは2015年9月25日、国連の会議で採択された。経済、社会、環境の問題を17分野に分け、169の目標を設定した。これが「17のゴール」と「169のターゲット」だ。

過去の国連の目標は貧困や衛生、教育に焦点が当てられており、途上国支援に比重があった。対してSDGsは世界中の課題を拾い上げた。例えばゴール3の目標「交通事故による死傷者を半減」は、途上国と先進国に共通の課題だ。目標の“間口”を広げたことで、多くの人の関心につながった。

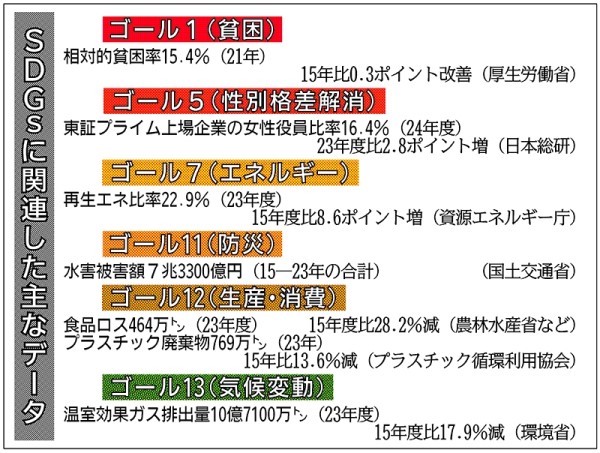

SDGsは世界目標だが、国内でも目標達成に向けた前進が見られた。ゴール7(エネルギー)の関連では、23年度の電源に占める再生可能エネルギー比率は15年度比8・6ポイント増の22・9%へ上昇。23年度の国内の温室効果ガス(GHG)排出量は統計開始以降の最低を2年連続で更新し、ゴール13(気候変動)も進展した。

ゴール12(生産・消費)では食品ロスの発生量、プラスチック廃棄物とも減った。一方で、ゴール5(性別による格差解消)は停滞している。東証プライム上場企業のうち24年度の女性役員比率は16・4%。政府は一定規模以上の企業に男女の賃金差の開示を義務づけるなど対策を打っているが、男女の格差が大きいままだ。

バリューチェーン変革 人の行動→文化に

SDGsとビジネスの動向を研究する地球環境戦略研究機関(IGES)の小野田真二シニアリサーチマネージャーは「生活や仕事でSDGsとの関連が語られる場面が増えた」と社会へのSDGsの浸透を認める。だが、企業関係者と接すると「SDGsができた背景や進捗(しんちょく)、具体的な行動までは落とし込めていない印象もある」とも語る。

また「個人では無力」という声を聞くが、実際には社会に変化が起きている。10年前と比べ、マイボトルの持参や男性社員の育休取得が珍しくなくなった。「一人一人の行動によって“文化”になれば、社会を変える力になる」(小野田マネージャー)と確信する。

企業にもSDGs達成に貢献する活動が広がった。ただ、小野田マネージャーは調達から消費者まで含めた“バリューチェーン(VC)”の取り組みが「本質的」とする。例えば、メーカーが資源のムダを減らすために過剰包装をやめたくても、小売店や消費者から理解を得られない場面があるからだ。

そこで求められるのがVCの視点だ。航空会社はエネルギー会社に持続可能な航空燃料(SAF)の量産を呼びかけ、利用者にもSAFで飛行する航空機を選ぶように訴求している。1社ではSAFを普及できない課題を解決するためだ。「VCへの働きかけを増やしてほしい」(小野田マネージャー)と期待する。

また、日本全体で見ると海外とのVCで課題がある。ドイツのベルテルスマン財団などによる25年版のSDGs達成度調査によると、日本は167カ国中の19位。小野田マネージャーはこの調査で「スピルオーバー(波及)」に着目する。日本が他国のSDGs達成に与えた影響を評価する指標であり、日本は124位だった。国内の達成度に比べて低く、日本のSDGsの取り組みは他国の犠牲の上に成り立っている構図が浮かび上がる。資源などを輸入に頼るため、海外の環境や労働者にマイナスの影響を与えていると考えられる。

今後、海外の達成度向上にも貢献する日本の活動が求められる。小野田マネージャーは「複数の課題を同時に解決するシナジー(相乗効果)が大事になる」と訴える。

日刊工業新聞 2025年09月12日

松木喬 Matsuki Takashi 編集局第二産業部 編集委員

恥ずかしながらスピルオーバーを初めて知りました。日本は国内順位とスピルオーバーのギャップが大きい。確かに国内の温室効果ガスが減っていますが、猛暑は止まりません。プラ廃棄物も減っていますが、海外に輸出しているプラ資源があります。企業も1社だけでなく、VC視点が大事だと気づかされました。

出典:ニュースイッチ Newswitch by 日刊工業新聞社