ニュース

SDGs採択10年も…「日本国としての目標が見えない」

2025.10.24

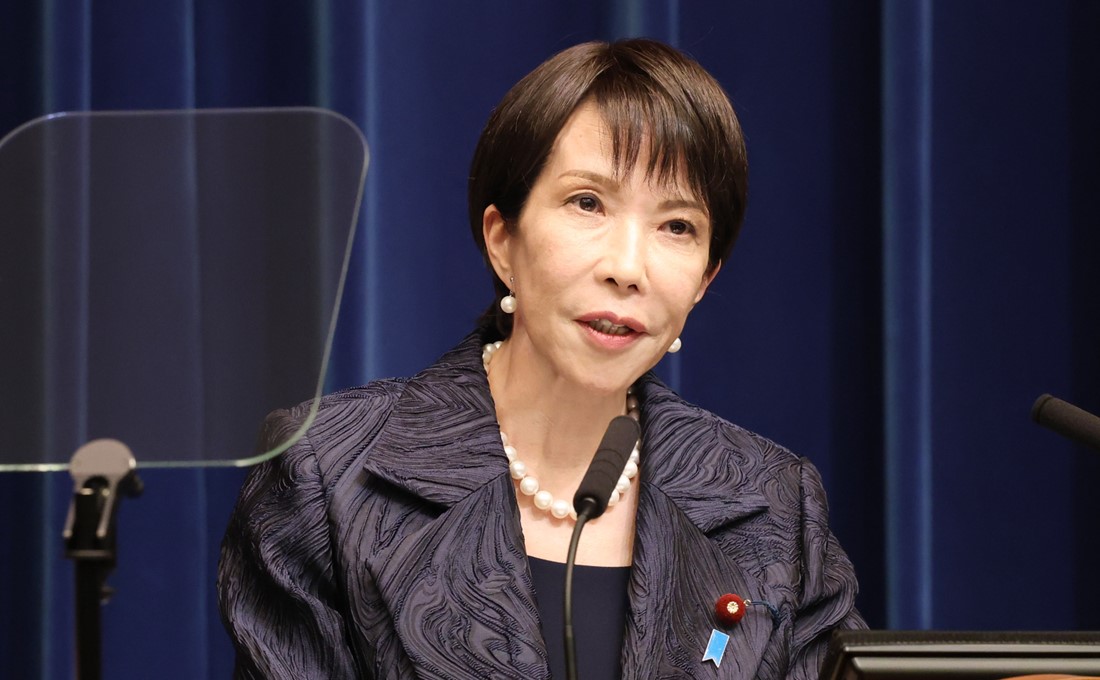

インタビュー/GCNJ理事・有馬利男氏

2015年9月に採択された持続可能な開発目標(SDGs)は、日本企業に浸透した。SDGsを推進するグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)の会員は10年前の3倍以上の669社へと拡大した。6月末に代表理事を退任した有馬利男理事に日本のSDGsの進捗(しんちょく)を聞いた。政府のSDGs推進円卓会議メンバーも務めた有馬理事は「日本国としての目標が見えない」と課題を感じている。

―日本のSDGs達成への取り組みは。

「あまり進んでいない。国別のSDGs達成度調査で日本は167カ国中19位。さかのぼって16年は18位であり、順位に大きな変動はない。ジェンダー平等(性別格差解消)、生産・消費、気候変動など、『深刻な課題』と指摘された分野もほぼ同じだ」

―変化がない理由は。

「個々の企業は頑張っている。その結果として順位が維持されているのではないか。私が気になっているのは国の目標だ。企業はSDGsを参考にして自社の目標をセットしている。しかし、SDGsは世界目標であって、日本国としての目標が見えない」

―企業の頑張りという意味では、GCNJの会員が大幅に増えました。

「SDGsの認知度が高まったからだろう。GCNJは会員が増えただけでなく、活動も活発だ。分科会は15に増え、ウェルビーイング(心身の幸福)やサーキュラーエコノミー(循環経済)も議論している。サステナビリティー担当者以外に、経営企画や財務担当者も参加するようになった。若手経営者向けプログラムにも応募が多く、参加を制限している。企業内でサステナビリティーへの関心が広がった」

―GCNJが1月に開いた「公平な働き方」をテーマとした会議には17社の社長・会長が参加しました。過去、同様の会議は担当者の出席が多く、経営トップ同士の議論は新鮮でした。

「参加する企業トップが、他社のトップを誘ってくれて出席が増えた。経営層が問題意識を持っている証拠だ。我々はコレクティブ・アクション(連携した行動)を推進している。1社1社よりも、連携によって社会へのインパクトを大きくしたい」

課題解決と収益の“矛盾”克服―経営者の意思重要

―SDGs達成に向けた政府への期待は。

「首相が本部長を務めるSDGs推進本部があり、実施指針も出している。だが、実態はどうなのか。私は政府の円卓会議のメンバーを務めてきたが、目標が定まっていないと強く感じた。日本企業は目標とのギャップを見つけ、PDCA(計画、実行、評価、改善)を回すことが強み。日本国として、いつまでに何をやるという目標があれば企業も取り組める」

―温室効果ガス(GHG)の削減や女性役員には目標がありますが、ビジョンと言えるような全体像が見えません。

「確かに部分的には数値目標がある。しかし統合的な目標が見えない。企業が展開できるようにわ分りやすい形にしてほしい。国にはビジョンを示し、目標を定めてほしい」

―企業への期待は。

「経営者の考え方、意思が大事だ。何のためにサステナビリティーを目指しているのか、実現のために何をすべきかを考えてほしい。企業は社会課題解決も収益も求められ、そこには“矛盾”が生じる。その矛盾を乗り越える経営力がカギになると感じている。社会的課題、経済的課題、あるいは人間的課題を統合して矛盾を解くことが重要。矛盾を解く意思を持ってサステナビリティーに取り組むことが、経営者の振る舞いだろう」

【記者の目/社会に伝わる“日本版”示せ】

国のSDGs行動計画は、各府省庁の既存の施策を集めてできている。また、政府が掲げる「地方創生」には「価値創造をしていこうとする企業がある市町村を10割にする」などの目標はあるものの、社会に伝わってはいない。そもそも課題ごとに目標が分断されている。それぞれの目標の関連を理解して企業が取り組めるように“日本版SDGs”を示してほしい。(編集委員・松木喬)

日刊工業新聞 2025年09月19日

松木喬 Matsuki Takashi 編集局第二産業部 編集委員

タワマンがどんどん建っているけど、空き家も増えています。国は過剰になるくらい新築を推進?、それとも空き家を有効活用? 人口も地方分散なのか、タワマンの建つ都市部に集中させるのか。老朽インフラもすべてを更新なのか、廃止するものは廃止なのか。ニュースを見ていてどっち?と思うことがあります。

出典:ニュースイッチ Newswitch by 日刊工業新聞社