ニュース

社員みなが育業する企業を目指す 大王製紙

2025.03.21

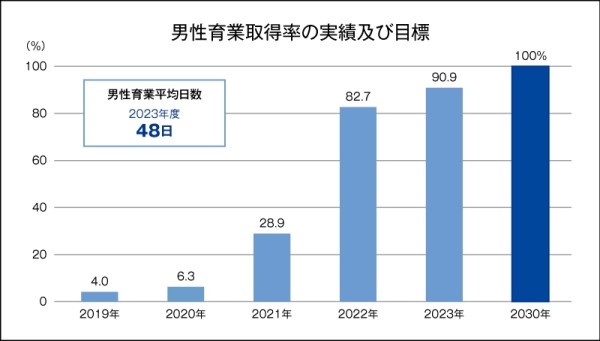

男性の「育業」推進が依然として課題だ。「育業」とは2022年に東京都が公募し、選定した育児休業の愛称であり、東京都は育児は休みではなく「大切な仕事」と考えるマインドチェンジを進め、「育業」を社会全体で応援する気運醸成に取り組んでいる。2021年、当時多くの企業が男性育業の推進に苦戦する中、大王製紙株式会社は男性社員の育業取得率100%を掲げ、2023年度には9割超を達成した。おむつなどベビー用品を扱う企業ならではのユニークなイベントや、ハンドブックの作成、管理職研修の実施といった取組が急ピッチに進む。詳細をコーポレート部門人事本部ダイバーシティ推進部の田邊典代執行役員部長と、同部ダイバーシティ推進課の矢島広貴氏に聞いた。

執行役員部長 田邊典代氏

高いハードルに挑戦

ー育業に本格的に取り組んだ背景は。

田邊「2021年に、当時就任したばかりの若林賴房社長が『男性の育業取得率を100%にする』と宣言した事がスタートです。ベビー用品のブランド『GOO.N(グーン)』を持つメーカーとして、育業に積極的でないといけない、という社長の考えを大きく反映しました」

矢島「本格的に取り組む以前は、男性の育業取得率一ケタ台が続き2020年度は6.3%でした。私は当時、営業職でしたが、上司や周囲は『出産や育児をしていても男性は働くのが当たり前』という雰囲気でした。私も2人の子供がいますが、当然のように働いていた経験があります」

田邊「そんな状況でしたので、私も正直『100%、どうしたら達成できるのだろう』というのが最初の感想でした。いま当時を振り返ると、トップが決断したという事が大きかったと思います。そこから社内の空気が変わったという実感がありました。社長自身も考えを大きく変えるきっかけがあったようで、推進にあたりかなり良いタイミングでした。働き方などのコンサルティングを手がける株式会社ワーク・ライフバランス社から『男性育業100%宣言』に賛同するようお話があった事が、当社の姿勢をあらためる事につながりました」

男性育業100%を目指して

ー社長の宣言を受け、どう育業の推進に取り組んだのでしょうか。

田邊「組織なので何をするにも経営層の理解が必須です。まずは役員クラスの方々の理解を進めました。役員の方々にもお子さんやお孫さんを持つ方が多いです。そこで、自分の子供が生まれた時、お孫さんが生まれた時の経験を話してもらう社内向けのメッセージ動画を作成しました。その中で育業の必要性や大切さを語ってもらい、動画で経営層が育業の推進を応援しているという周知を図りました。また、8月8日のパパの日に合わせたキャンペーンでも、イベントを実施しました」

矢島「ベビーおむつの部門と連携しお子さんやお孫さんと撮った写真を募集し、その中で人気だった写真の持ち主にベビー用品をプレゼントするというキャンペーンも実施しました。また、11月19日のいい育児の日には、社内婚で二人とも育業した夫婦に対談をしてもらい、その内容を社内イベントとして公開しました。男性は最初、家にいるだけで満足なのだろうと考えていたらしく、ちゃんと家族を支えられなかったと悔いを残したそうです。それを反省し、2回目はしっかりと計画を立てて育業した、といった話があり、育業について具体的なイメージを与えてくれたと思っています」

ー育業の制度面はどう変化しましたか。

矢島「配偶者が出産する予定の社員には『父親の仕事と育児両立読本』(通称パパ読本)を配布し育業の目的や社員の体験談を紹介しています。さらに、2021年から育児・介護休業法(正式名称は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が段階的に改正されており、企業の義務として子供が生まれる社員に制度内容を説明しています。当該社員の上司と人事担当の三者面談という形で、必ず上司から直接説明してもらうようにしました。上司から『育業してください』と伝える事は、会社の理解の上なのだという意識につながり、育業するのに重要だと考えています」

田邊「性別問わず管理職には年1回、男性育業の重要性を学ぶ研修を必ず受けてもらっています。上司が詳細を知る事が必須ですから。上司の理解を進めた事で『本当は育業したいけどしづらい』という先入観は取り除けたと思います。また、プレパパ向けの外部セミナーも社員に提供しています。そのほか、制度などを分かりやすく紹介する『育児のための両立支援ハンドブック』も独自のものを用意しています」

矢島広貴氏

独自の取組で出産・育児を支援

ーユニークな取組もあるとか。

田邊「男性育業100%宣言前からある制度『GOO.Nすくすく休暇』を拡充しました。育業とは別に、子供が生まれた社員に合計5日間の有給休暇を付与しています。また、出産祝いとして『GOO.Nオムツケーキ』を社長のメッセージ付きで贈っています。ケーキの中にはおむつやおしりふきなど必要な消耗品のほかおもちゃも入っていて、役に立っていると聞きます」

矢島「オムツケーキは私ももらいました。社長から『しっかり家庭を支えてください』というメッセージをもらうと、こういう素敵な企業で働いているのだなと思いますし、ベビー用品を扱う企業だという実感も湧きます。そのほか、事業所内保育所『GOO.Nすくすくはうす』が創業の地、愛媛県四国中央市にあります。不妊治療休暇・休業制度も導入しており、期限内に使わなかった通常の有給休暇は治療の際などに活用できます」

若者の採用に育業が大きく影響

ー育業の意義と、推進上の課題は。

田邊「当社は24時間3交替制の工場が愛媛県と岐阜県にあります。これから出産や育児を控えている若い社員が多く働いており、採用と定着のためには育業の制度をしっかり整える事が非常に重要です。ほかの企業より育業しにくいと離職に直結するため、常に危機感を持っています」

矢島「課題としては、育業中の社員をフォローする側に対して、どう報いるかという事があります。報告を受けたタイミングでフォローする側の体制など、調整も進めますが、負担が増える事は間違いありません。手当の支給など、どういった形でインセンティブを出すかというところを協議しています」

田邊「企業単体の取組には限界があります。育業に関わる課題をすべて解決するには社会的な取組が必要です。ただ、当社としてもできる限りの協力は惜しみません。実際、育業を推進するイベントで社長が登壇するなどしています。また、当社のような取組をグループ会社に横展開する事も課題です。企業の規模が違うため、すぐに当社と同じ事をグループ会社でも実施というのは難しい話です。現実的な形で仕組みを同じ水準にできればと思っています」

矢島「我々ダイバーシティ推進部にとって、重視する事項のひとつが女性活躍推進です。その実現に向けても男性の育業は不可欠であると考えています。男性が育児に積極的に関与する事で、女性の負担が軽減され、結果として女性もより活躍できる環境が整います。今後も社員全員が育児に参加する事で、みなが活躍できる職場づくりを進めていきたいと思います」

育児休業の愛称「育業」。育児は、「未来を担う子供を育てる大切で尊い仕事」です。業務にチームワークが重要であるように、育児には周囲の協力が不可欠で、育児休業には職場の理解が必要です。育児休業は皆で協力し合う「育業」です。

「育業」応援企業・団体に登録しませんか?

愛称「育業」の趣旨にご賛同いただける企業・団体の皆様を募集しています。

URL:https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/about_ikugyo

管理職向け「育業」研修教材を公開中~「育業」研修、はじめませんか?~

管理職向け「育業」研修の教材を新たに作成しました。企業で働く管理職の皆さんに「育業」の重要性を知っていただき、企業・当事者双方にメリットがあることを理解した上での次の一歩を踏み出す準備ができる内容となっています。ぜひ社内研修等にご活用ください。

「育業」の詳細はこちら