ニュース

所有より「シェア」が選ばれるのは「買うより安い」からで

はない? 消費スタイルの変化の潮流を掴む

2025.05.22

幅広い視野の獲得に役立つ書籍をビジネスパーソン向けに厳選し、10分で読めるダイジェストにして配信する「SERENDIP(セレンディップ)」。この連載では、SERENDIP編集部が、とくにニュースイッチ読者にお勧めする書籍をご紹介しています。

「消費傾向」はどう変化しているのか

近年、モノ消費からコト消費、さらに、特定の時間や場所でしか得られない価値を重視するトキ消費など、「消費スタイル」の変化が指摘されている。実際、クルマはカーシェア、音楽も映画もサブスクで楽しむという人は多いだろう。

個人的には、子どもを通じて変化を感じることも多い。年初、小学生の息子にお年玉の使い道を尋ねたら「欲しい“モノ”はない」というので驚いた。よく聞けば「ニンテンドー Switchの課金コンテンツが欲しい」とのこと。中学生になった娘もまた、LINEのスタンプや“推し”のファンクラブの会費など、モノではないものにお金を払いがちだ。

では、このような近年の消費傾向の変化を、どうすれば掴んでいけるのか。ヒントになりそうなのが「リキッド消費(液状化した消費)」というキーワードだ。「消費の流動化」あるいは「気まぐれな消費」とも言い換えられる。

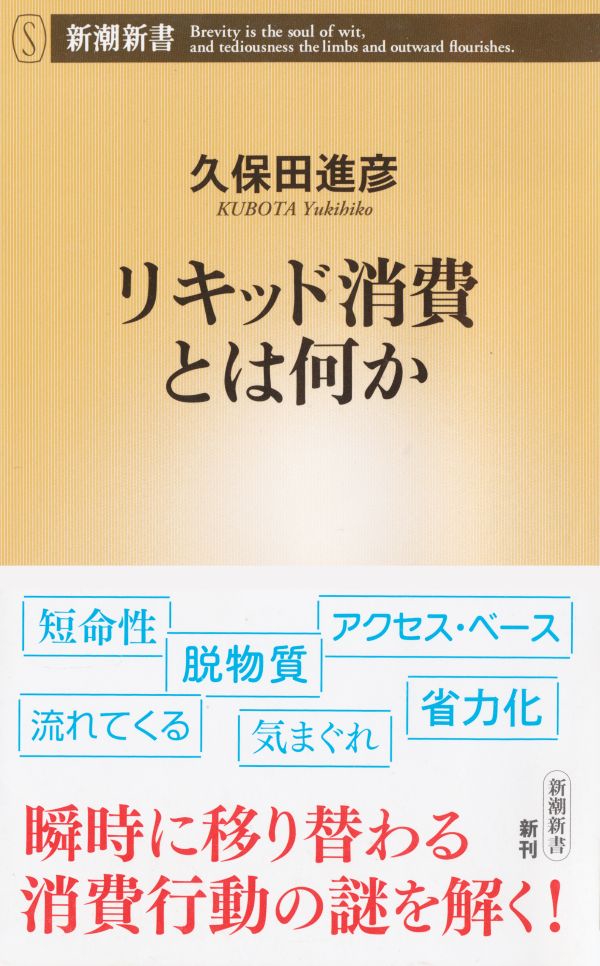

『リキッド消費とは何か』(新潮新書)は、このリキッド消費を一般人にもわかりやすく解説するとともに、国内のさまざまな分析結果を紹介する。ふだん、何となく感じている変化が論理的に説明されており、今後の変化を予測する手助けにもなる一冊だ。

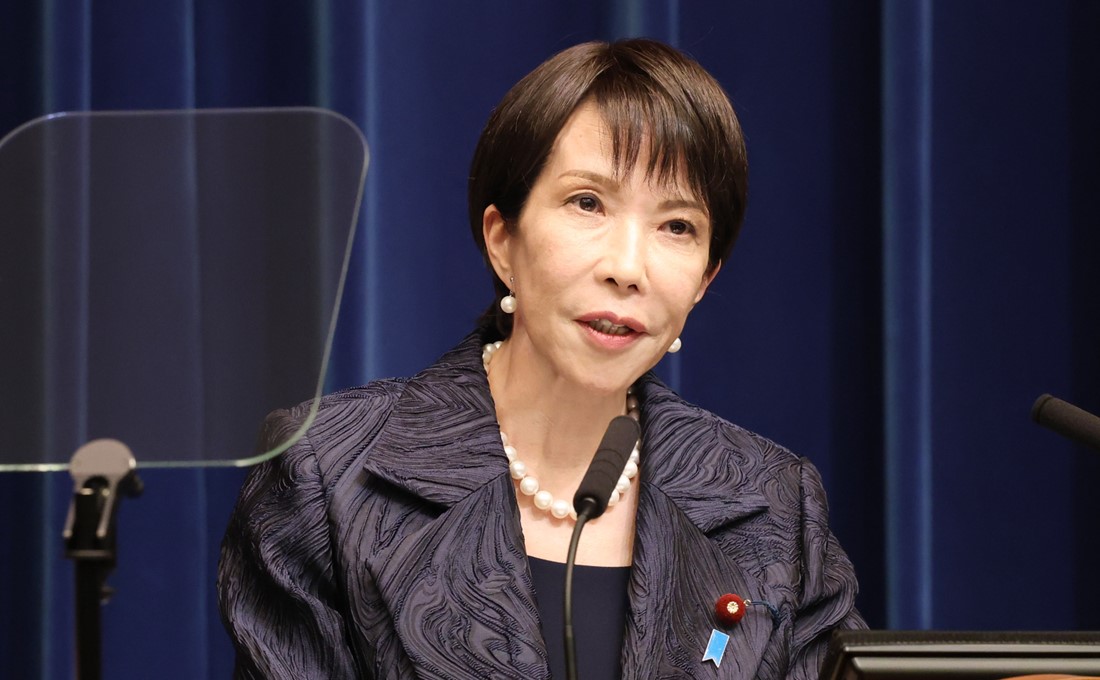

著者は、青山学院大学経営学部の久保田進彦教授。マーケティングを専門としており、本書にもその専門領域の観点が豊富に含まれている。

短命、アクセス・ベース、脱物質という特徴

リキッド消費は、2017年に、イギリスの研究者らによって提唱されたコンセプトで、「リキッド・モダリティ(液状化した近代)」という考え方に依拠している。

封建主義の終焉から資本主義社会の到来という大きな社会の変化の中で、「堅固なもの」が溶解した。具体的には、人々は伝統的なコミュニティから解放され、個人化が進んだ。また、移動の技術が進み、人やモノ、情報が伝わるスピードが速くなり、社会変動も加速した。

直近の身近なところでは、副業や兼業、転職といった「働き方」の流動化が、リキッド・モダリティの一例だろう。オンラインスクールの普及など「学び方」や、SNS上でのつながりなど「人との関わり方」にも、流動化の傾向がありそうだ。同様に消費傾向も流動化しているということだ。

リキッド消費は、「短命」「アクセス・ベース」「脱物質的」な消費と定義される。「短命」とは、商品の寿命が短くなることを指す。「ファストファッション」が典型で、コスパに代表される、合理的かつ実利志向的な価値観と関係する。

「アクセス・ベース」とは、モノを所有するのではなく、レンタル、リース、シェアリングなどによる消費だ。「脱物質的」は、かつての写真のネガがデジタルデータになったり、本やマンガを紙の本や雑誌ではなく、電子データで購入したりするような傾向だ。例えば音楽ファンがCDの購入よりもアーティストのライブを志向するといった、「モノより経験」のトレンドも、脱物質化を加速しているようだ。

久保田教授は、リキッド消費を特徴づけるもう1つの要素に、「省力化」を加えることを提案する。リキッド消費を支えるのは、AIレコメンドによって手軽に選び、クリック一つで手軽に買い、説明書を読まなくても感覚で使えてしまうような「手軽さ」だというのである。

周囲を見渡せば、「手軽さ」が近年の消費傾向の大きなキーワードであることには納得がいく。「キャンプがしてみたい」と思えば、「手ぶらでキャンプ」を謳う施設がある。作曲をしてみたければ、音楽ソフトを使って、かつてよりずっと簡単に作曲ができる。ChatGPTなどの生成AIブームも、リキッド消費の視点で語れば「省力化」「アクセス・ベース」などの傾向に沿うことがわかる。今後、こうした傾向はさらに広がる可能性がある。

リキッド消費傾向の強い人たちの価値観

「アクセス・ベース」すなわち「所有しない」という消費スタイルには、単に「安いから」という以外のメリットがある、という指摘は興味深い。クルマやスノーボードは、シェアやレンタルを使うことで「保管・管理しなくてよい」という手軽さが手に入る。私も古本屋なら100円で買える本を、保管場所が不要という理由から、定価でもeブックで買うことがある。これと同じ感覚だろう。また、カーシェアは「いろいろなクルマに乗れる」など、シェアだからこその高揚感、楽しみも価値になる。

このように、消費者が、本来の意図とは異なるところに感じる「意外な価値」は、マーケティングに役立ちそうだ。ふりかけやお菓子などで見かける「バラエティ・パック」の例が面白い。従来は「いろいろなものを楽しみたい」というニーズに応えるものだったが、リキッド消費傾向の強い若者たちは、「新しいものを試せる」という理由でバラエティ・パックを選ぶことが多いという。そうであれば、新商品をまずはバラエティ・パックに追加してみるなど、中身の構成や商品の位置づけが変わるだろう。

このほか、アンケートなどを使った詳細な分析から、リキッド消費を好む人たちは「失敗を避けたい」と考える傾向が強い、デジタル空間を通じて人々と気持ちを分かち合う傾向が強い――などの傾向も分析されている。言語化された消費スタイルの潮流は、商品やサービスの新たな切り口のヒントにできるだろう。

(文=情報工場「SERENDIP」編集部 前田真織)

SERENDIPサービスについて https://www.serendip.site/

『リキッド消費とは何か』

久保田 進彦 著

新潮社(新潮新書)

224p 990円(税込)

吉川清史 Yoshikawa Kiyoshi 情報工場 チーフエディター

戦後の日本では、1980年代頃から「重厚長大」から「軽薄短小」へという消費傾向の転換があった。家電やオーディオ機器などでも、小型、省スペース、高機能が求められるようになった。それがここにきて、小さいどころか、固定的なモノ自体が消費の主流から外れつつあるということだろう。究極的なリキッド消費は、メタバース内での経済活動になるのではないか。なお個人的にも、自宅に数千枚はあると思われるCDは、もはやほぼ再生されることなく、もっぱらApple Musicで音楽を聴いている。時折、サブスクサービスが終了したら二度と聞けない曲があるのかもしれない、と寂しい気持ちになることはあるが「生々流転」「諸行無常」といった仏教用語を思い出しながら達観している。